编者按:唐宋时期是我国文学发展的一个高峰,被称为“唐宋八大家”的韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、曾巩、王安石、苏轼、苏辙,作为站在这一高峰的翘楚。在辞旧迎新之际,辽宁省博物馆“山高水长——唐宋八大家主题文物展”展出与“唐宋八大家”主题有关的书画、碑帖拓片、古籍等展品百余部,是“唐宋八大家”主题文物的首次聚集。荷堂艺术馆本期选刊其书画部分,以飨读者。

自古诗文及书画都倍受文人士大夫青睐,文学之士兼通艺术的现象较为常见。如蔡邕、嵇康之善琴,王羲之、苏东坡之善书。不过,真正能以文章名世,又在艺术实践上达到一定高度,或者艺术理论上有一定建树的毕竟还是凤毛麟角。当下,随着分工的日益明确,文人和书法家亦渐行渐远。“唐宋八大家”作为唐宋的文坛翘楚,其文自当不必赘述。让我们品味一下他们的书法以及对于书法的态度。

首先先聊一聊“唐宋八大家”彼此之间的关系及趣事。唐代韩愈、柳宗元高举“古文运动”的大旗并传给欧阳修,曾巩,王安石是欧阳修的学生,当然“三苏”亦受文坛领袖欧阳修的影响。欧阳修曾主持嘉祐二年的科举考试,出的论文题目叫《刑赏忠厚之至论》,先是梅尧臣发现了一篇好文章,拿给欧阳修看。这篇文章写得纵横恣肆、天才灿然,欧阳修赞不绝口,但思来想去,他觉得应该是曾巩写的,为了避嫌,忍痛把这篇文章放在第二,等拆开试卷才发现,这个考生叫苏轼……

苏轼潇湘竹石图

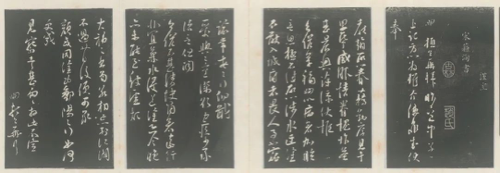

韩愈和柳宗元是“古文运动”的倡导者,他们一生主要致力于宣传自己的政治思想和文学主张,努力实现政治理想,以自身的文学实践发起并推动文风的改变。韩、柳对于书法的态度都表现出一定程度的矛盾。一方面,他们都公开表示对于书法不太重视。韩愈自称“性不喜书”(《题哀辞后》)从上海博物馆所藏宋拓《汝帖》中保存的韩愈书迹《谒少室李渤题名》来看,他于此道确无所长。柳宗元在《报崔黯秀才论为文书》中虽然承认“辞之传于世者,必由于书,道假辞而明,辞假书而传”,但又痛斥“今世因贵辞而矜书,粉泽以为工,遒密以为能,不亦外乎”,对过度重视文辞和书法的现象表示不满。而且,柳氏叙述自己的切身经历也可见他对于文学、书法这两大爱好抱有悔恨的态度。在他看来,文章写得好都只不过同“博弈之雄”一样,何况其他技艺呢?因此,无论是韩愈还是柳宗元,他们对于书法或文学的这种态度都出于“以辅时及物为道”之目的,合于经世致用的主张。

另一方面,事实上韩愈和柳宗元与书法都有着不解之缘。韩愈虽然自称不喜书,但曾写下热情洋溢的长篇歌行《石鼓歌》,对石鼓文字大加赞美并对书法艺术发表了自己的见解。此外,他 在《送高闲上人序》一文中关于张旭草书的描述,体现了对书法的深刻认识。柳宗元在元和四年(809)所作的《与吕恭论墓中石书书》中自述亦可见其与书法颇有渊源并且自许为“善知书”。比柳宗元生年略晚的赵璘在《因话录》中记载:“元和中,柳柳州书,后生多师效,就中尤长于章草,为时所宝。湖湘以南,童稚悉学其书,颇有能者。”赵璘为柳氏家族外孙,与柳宗元时代相近,其言有夸饰,但应有事实依据。柳宗元在元和十一年(816)刺柳州期间与好友刘禹锡的一组酬和诗,最能说明其与书法的关联。刘禹锡本想亲自指导后辈,只是因为柳家有“新样元和脚”,比自己更胜一筹,才让后辈从柳习书。总之,韩愈和柳宗元作为一代文宗,虽然不主张在学习书法上投入太多精力,但对于这门艺术本身仍然保持一定的关注,或在实践上有所建树,或在理论上有着非常独到的见解。

欧阳修行书谱图序稿并诗(局部)

欧阳修在文学上继承了韩、柳的主张并推动其进一步发展,欧阳修在北宋中期文坛的地位十分重要。他不仅在文章、诗、词等方面都取得了很高成就,还乐于提携后进。欧阳修对当时文坛的影响是全方位的。但在对于书法的态度上,与韩、柳有着明显的不同。欧阳修丝毫不掩藏自己对于书法的喜爱,但更多的是把书法“余事”“乐事”,即我们今天说的兴趣爱好,其地位完全不能与文章相比,因此他认为像怀素那样“弃百事而以学书为事业”是不可取的。当然,欧阳修是在书法上下了许多功夫的,其书法也得到当时人的肯定,然而其书法造诣和文学造诣还是有不小差距的。

宋苏洵《致提举监丞》尺牍拓片

苏辙跋怀素自叙帖

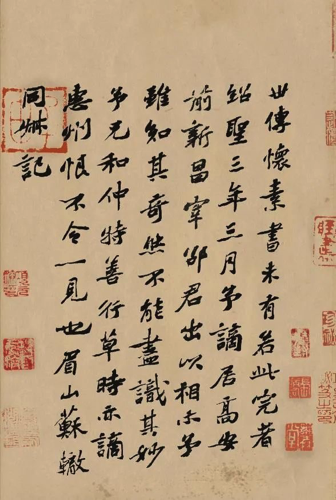

“三苏”中,苏洵、苏轼“笃好”书画,唯独苏辙不太感兴趣。从苏洵现存的手札《致提举监丞帖》《陈元实夜来帖》(“台北故宫博物院”藏)来看,其书法颇有风神,延续了唐末五代杨凝式一路的笔法。苏辙的书法风格与苏轼非常接近, 从《致定国承议使君尺牍》的几通书札及《跋怀素自叙帖》可以清楚地看到其兄苏轼对其的影响。

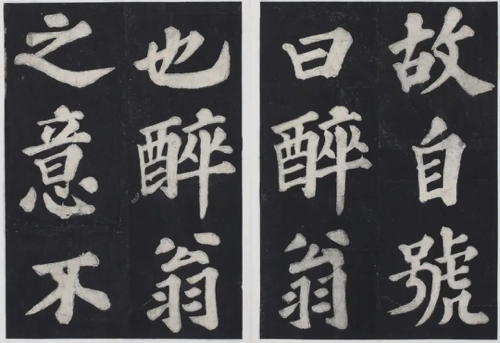

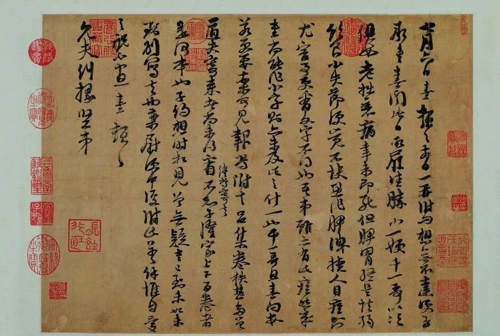

苏轼楷书欧阳修醉翁亭记

苏轼无疑是“唐宋八大家”中书法造诣最高、墨迹流传最多的,其《黄州寒食帖》更是被誉为天下第三行书,因故宫的苏轼特展我馆已有相关报道,在此不再赘述。值得一提的是在辽博的此次展览中展出的苏轼大字楷书作品确实较为少见,令人眼前一亮。

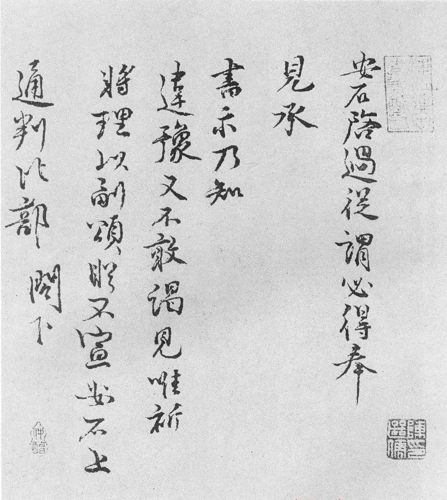

王安石《过从帖》

王安石传世墨迹不多,《宣和书谱》称其“凡作行字,率多淡墨疾书,初未尝略经意,惟达其辞而已……评其书者,谓得晋宋人用笔法,美而不夭饶,秀而不枯瘁”。苏轼则认为“王荆公书得无法之法,然不可学”。从其现存墨迹《过从帖》来看,其书法水平确实不高,苏轼所谓的“得无法之法”似乎是曲折的批评。

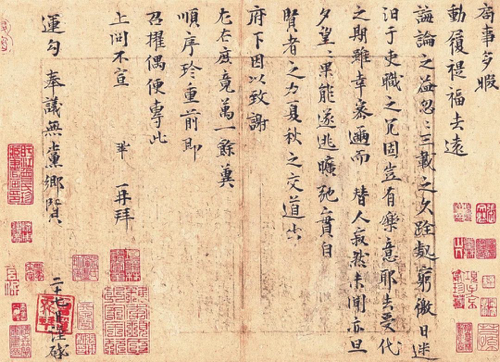

曾巩 局事帖

曾巩的墨迹今天非常少见,历代有关法书宝帖的著录中也少有记载,有一些也真假难辨。(笔者认为此作亦似伪作)但在后人对曾巩书艺的评论中可见一斑。南宋理学家朱熹有这样一段评价:“余年二十许时,便喜读南丰先生之文,而窃慕效之,竟以才力浅短,不能遂其所愿。今五十年乃得见其遗墨,简严静重,盖亦如其为文也。”朱熹说,二十多岁的时候就非常喜欢读曾巩的文章,而且偷偷地效仿,最终因为才力不够,没能如愿。五十多岁的时候看到了曾巩的墨迹,简洁、庄严、安静、凝重,就像他的文章一样。朱熹没有说曾巩的墨迹写的是什么,但是他用“简严静重”四个字来评价曾巩的书法,恰恰后代常用这四个字来评价曾巩的文章。看来曾巩的“书风”和“文风”是互渗互通的。

朱熹书翰文稿卷

总之,欧阳修及其他几位宋代“古文运动”代表人物的书法水平虽然参差不齐,但从整体上来看,他们对于书法是乐于亲近的。唐宋“古文运动”代表人物与书法艺术之间的关联,不仅体现在他们对于书法的态度方面,更体现在他们对于书法艺术的认识和批评。由于文学在中国古代社会中的特殊地位,这些文坛重要人物对于艺术发表的意见往往会产生较大的影响。苏轼在书法上的主张,与其在文学上唐、宋之间文学之士对于书法艺术的态度有着微妙变化,还能够看到文学思想的变化对于书法艺术的影响。特别是在欧阳修、苏轼身上,我们可以感受到文学与艺术、文艺与生活水乳交融的理想状态。千载之下,面对先贤的书迹,诵其文,赏其书,想见其为人,真是一种丰富而美妙的审美享受。

展品选登

宋徽宗《瑞鹤图》

仇英赤壁图卷(局部)

马麟《荷乡清夏图》

李成茂林远岫图

洛神赋图卷(局部)

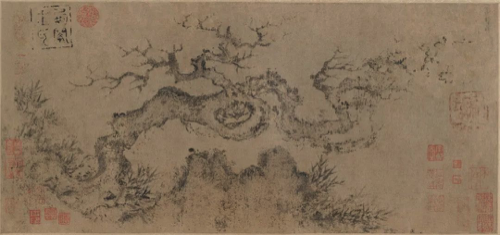

苏轼(传)古木怪石图