林散之与20世纪书法史

(文|邱振中)

林散之

林散之是 20 世纪重要的书法家,陆衡的《林散之评传》以33万字的篇幅,讲述了林散之的生平,发掘了林散之生活中的许多细节,为林散之研究提供了新的材料。这使我们能够比以往更深入地思考林散之与20世纪书法史的关系。

林散之在书法上的成就,可以归结为这样三点:一、创造了一种新的笔法。二、塑造了一流的作品的意境。三、代表当代名家对传统风格书法创作的最高认识。

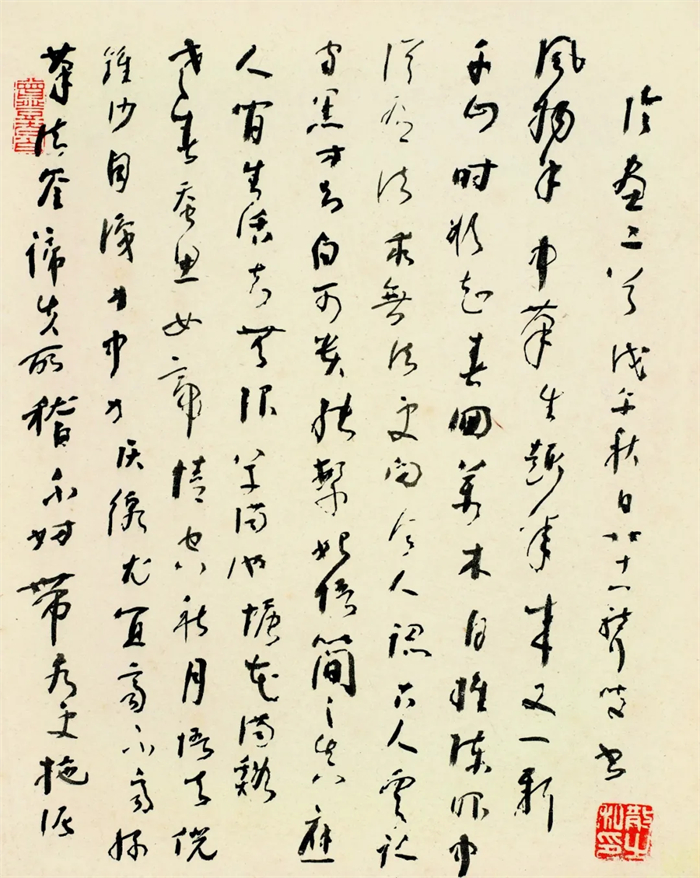

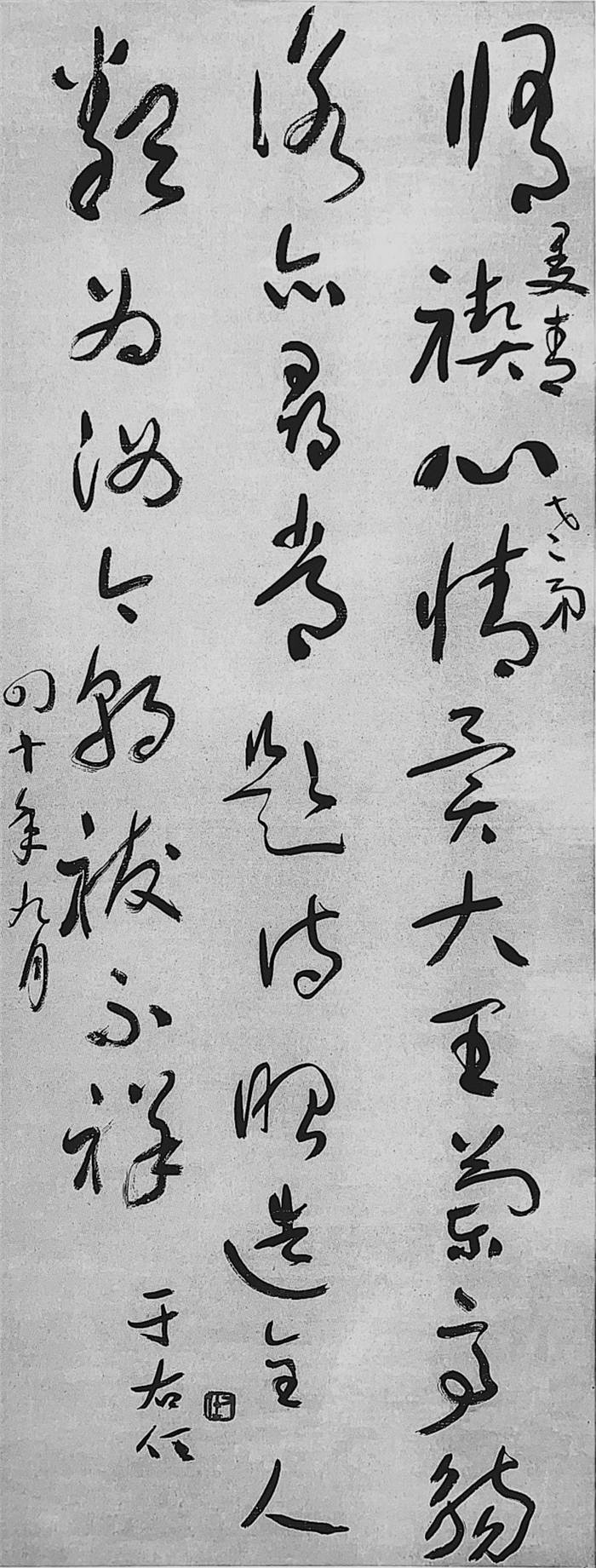

林散之 《秋山夜深》

林散之最重要的贡献,是创造了一种全新的笔法。

笔法是中国书法的核心技巧,它决定了作品中线条的品质。笔法经过几千年的发展,各种可能的运动形式、节奏变化几乎已经开发殆尽。笔法被认为是书法创作中最不可能作出创造性贡献的区域,但林散之却在这里作出了他最重要的贡献。

笔法的发展与字体的发展息息相关。经过漫长时间的演变,到唐代,各种字体伴随着笔法基本的运动方式——平动、绞转、提按,均已发展成熟,此后的书写只是在前人所创造的运动方式上加以调整:行进中增加停顿、颤抖,或艰涩行笔以造成质感的变化。例如清代碑学的笔法,看起来很有特点,但据作品分析,仍不出平动、提按的范畴。笔法发展至此,似乎已经没有任何开拓的空间。

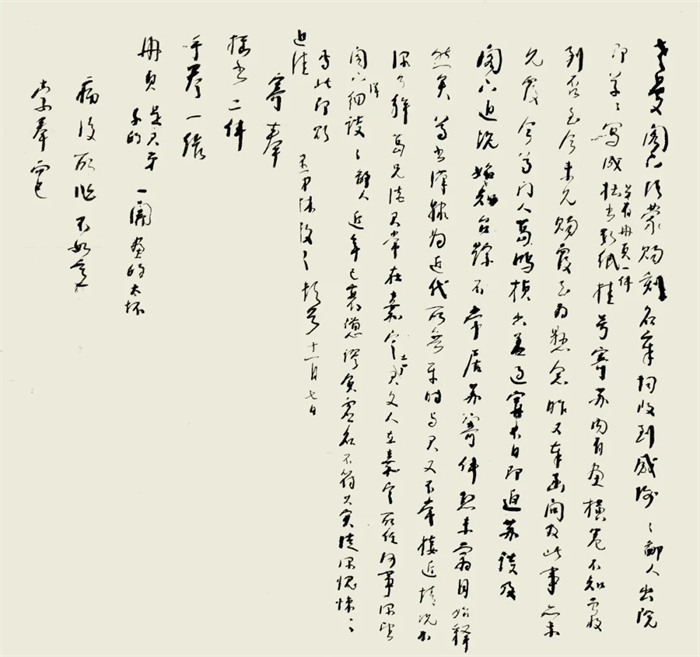

林散之论书(局部)图1

用毛笔进行书写,最困难的地方,是笔画方向发生改变时要控制笔锋(笔尖)的指向,使它始终处于准确地控制中。使用短锋毛笔控制笔锋指向是比较方便的,但是长锋笔毫弯曲后不能即时恢复原有的状态,在笔画方向频繁改变时便会产生不规则的扭曲,这样书写出来的笔画就非常复杂(图1)。这种笔法在书法史上从来没有过。这种笔法,在笔毫扭曲后能随着书写的行进而逐渐恢复原状(与短锋的即时恢复完全不同),线条又回到单纯的平动的状态。

这种笔法,书写时笔锋内部有复杂的搅动,但又不是绞转(绞转是连续使用笔毫锥体的不同侧面)。复杂性不是来自运动方式,而是运动(平动)与工具复合的变化。

线条质地的这种改变,其中虽然有工具的因素,但它与作者的操控汇合在一起,改变了线条内部运动的原理。书法史上毛笔制作工艺不断在变化,但任何新工艺的出现都没有改变笔画内部运动的基本形式,然而林散之以平动为主体的用笔,在长锋羊毫不可预计的变形的配合下,产生出一种前所未见的线条,它内部所蕴含的运动方式(书写者的动作与笔毫随机变化的复合运动)不同于所有已知的笔法。谁也没有想到书法史上会出现这样一种笔法。

以前的笔法,动作与笔画之间有一种清晰的对应关系。按一定的动作去做,便能得到相应形状的笔画:由动作可以推测笔画,由笔画也可以推测动作。虽然晋唐时期笔法中的动作不容易还原,但宋代以来笔画内部的动作是清晰的,笔画的轮廓也是清晰的。不过这种新的笔法改变了动作与笔画的对应关系。这种笔法产生的线条随机生发,与笔毫此刻含墨的多少、笔毫瞬间弯曲的状态等都有关系,无法预计、无法重现,甚至无法分析。复杂的段落与平直的段落频频交替,这是一种从来没有过的节奏类型,它大大丰富了毛笔线条的变化。

这是笔法史上一次质的变化。

对于书法这样一种已经充分发展过的艺术,人们一直在苦苦思索它在当代的可能性。像笔法这样一种几乎在所有方面都经过反复探究的技法,在今天竟然展现出一种全新的面目,这使我们不得不去思考,书法领域还有哪些定见必须重新进行审视。

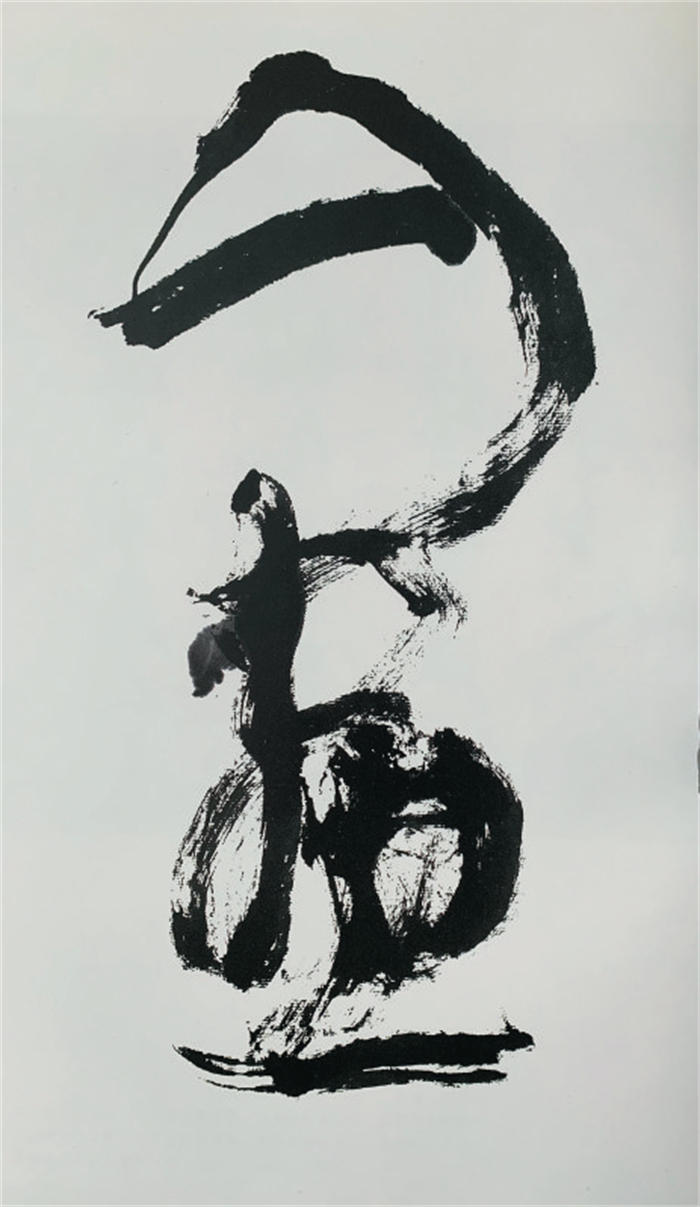

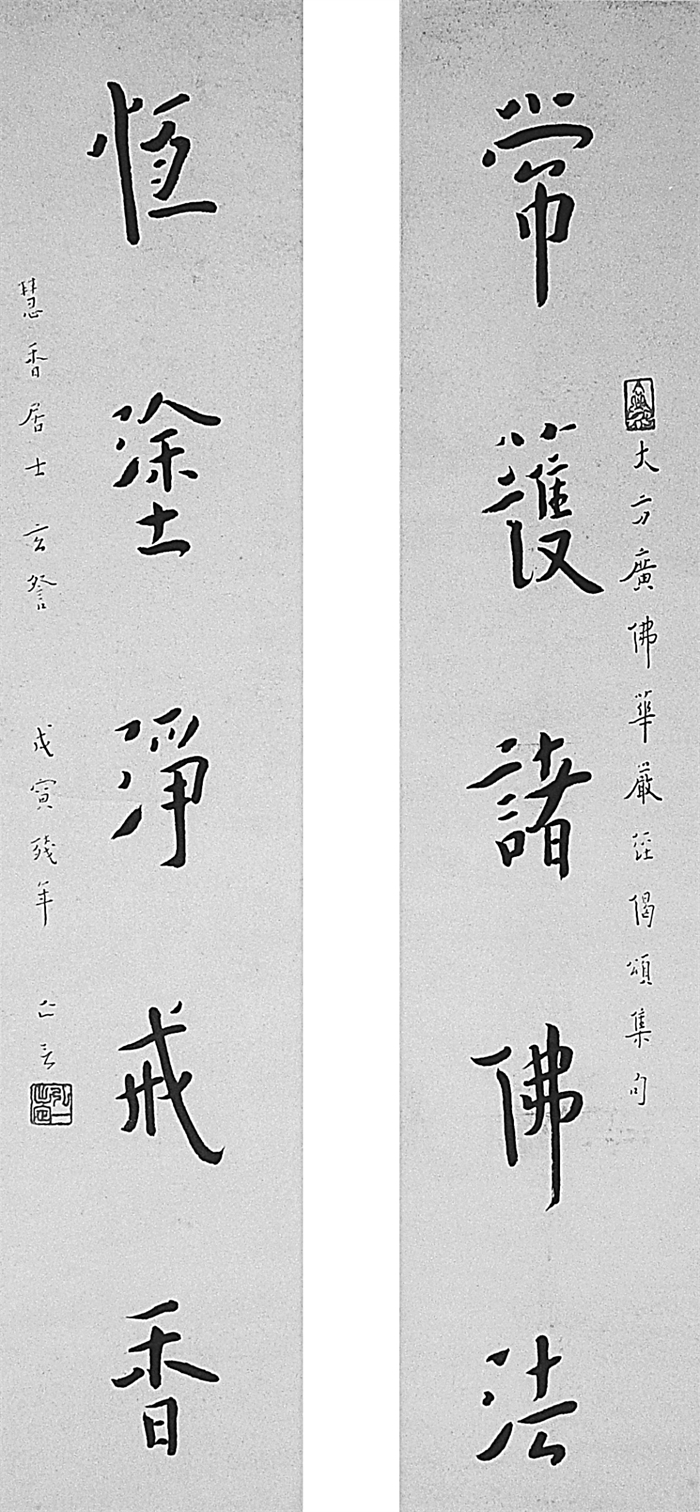

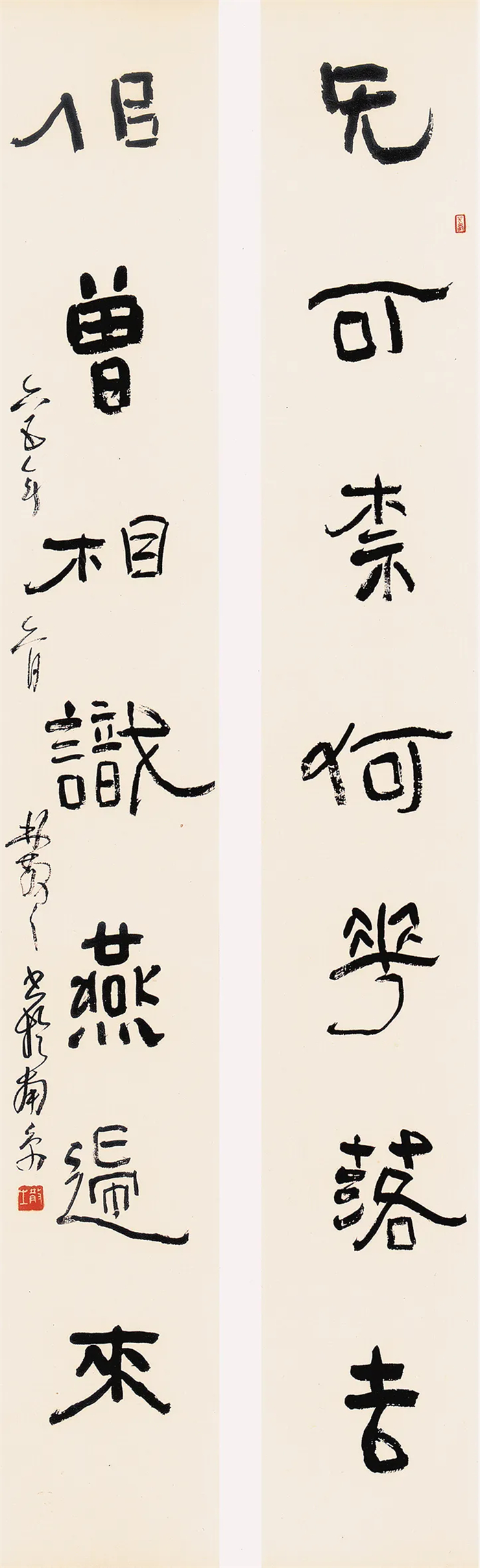

林散之七言联

神采与意境。

张怀瓘说:“善识书者,唯观神采,不见字形。”神采是书法传统评价体系中最重要的范畴。但如何感知神采,是艺术理论中至今无法解释的问题。

赵无极说到看克利原作,画面的感觉不好。这里有中国人对作品细微感觉的苛刻要求,这种细微感觉正是感知神采的起点。董其昌说:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,而当观其举止、笑 语、精神流露处。”“精神流露”即“神 采”的呈现。

“意境”一词指作品(或自然)的情调和所到达的境界。前人所说的“格调”“韵致”“气息”,大抵上都属于神采和意境的范围。

我把神采与意境合说,指的是作品的精神氛围以及它所处的层次。

要说到一件作品的神采和意境,需要做到以下几点:其一,必须面对原作。人们习惯据印刷品以立论。书法是极为精微的艺术,任何印刷品都不能替代原作。贡布里希说,他从来不谈没有见过原作的作品。其二,观察要推及最细微处。优秀作品的所有细节(不论作品拆分到何种程度)都会融合成一个统一的整体,而其他层级的作品,总会有某些细节不协调,像脚下硌着一颗石子,迫使你从感觉中跳开,作品这时便无任何神采可言了。其三,把积存的对杰作的感受加以比较:首先,一件作品是否带来新的感觉;其次,它所带来的感觉到达内心的哪一层次。

林散之 七言联

庞德说,真正的大师,是把他对作品修改的过程掩藏起来,使你看不出任何修改的痕迹。书法与诗歌不同,准备都是在创作之前完成的,但最后的结果没有什么不同。

一流作品的神采与意境的特征可以归纳为:洁 净、灵动、高贵;浑厚而不凝滞、流动而不轻薄、漫不经心而不草率,控制精准,能把人们带到未曾有过的感觉中。书法史上达到一流境界的作品亦不多见。林散之最优秀的作品,雅致、洁净、浑朴,意境高远,与历代一流作品相比毫不逊色。

这一类作品的创造,受作者潜意识中理想标准的制约。这种标准,来自积累、选择、与伟大作品在内心的融合,来自虔诚、对庸俗的判断与抵制等。这种观点可能会招致“主张精英艺术”的批评,但是在说到这一类面向传统的进路时,应该说,它是必要的条件。

林散之书法作品中字的结构有个人特征,行气生动,但章法较少变化,为此常常听到批评的声音。一位书法家不可能在形式的所有方面都作出独创性贡献,最重要的是那些平淡之处与杰出的贡献汇合成的整体效果:它们塑造出怎样的意境?林散之的字的结构和章法,与他的笔法、意境契合无间。它们不曾妨碍作品所达到的精神上的高度。

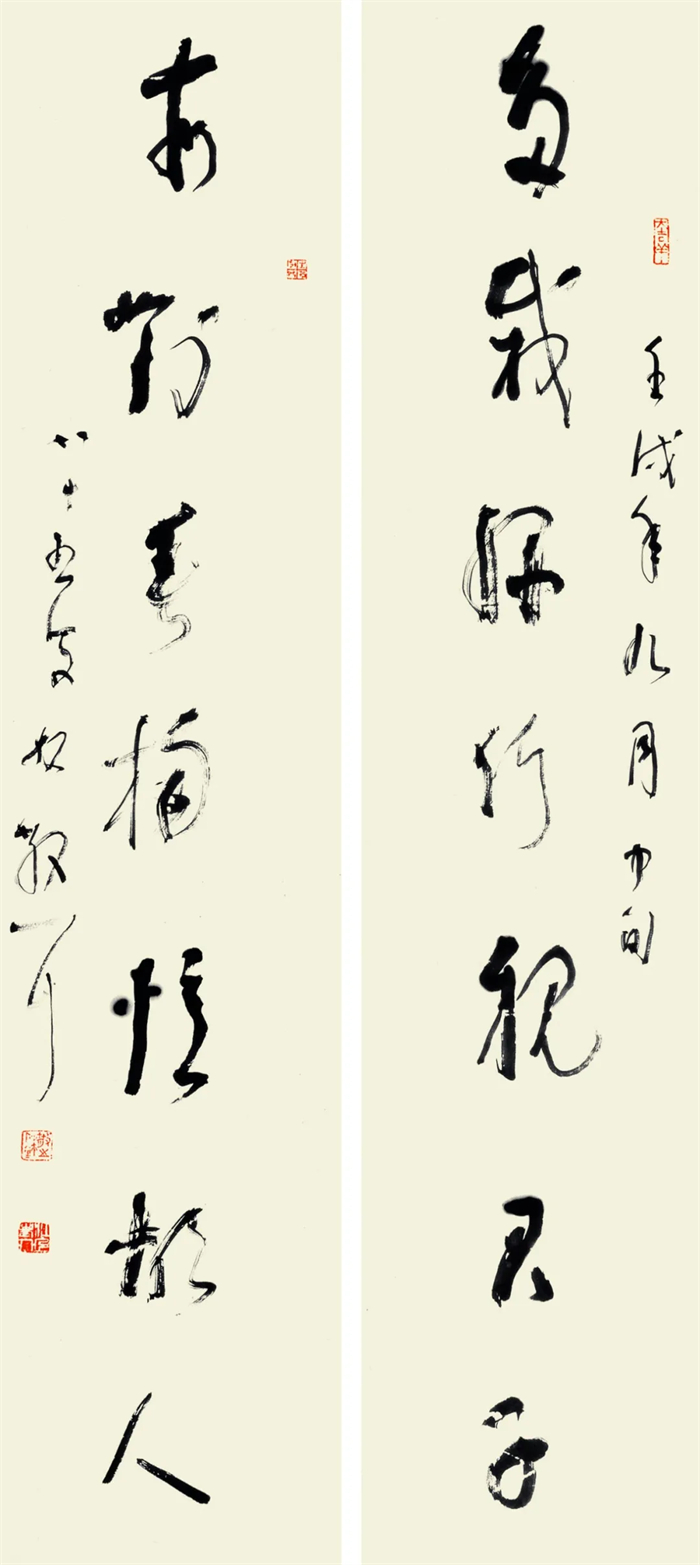

林散之致邵子退札

一个时代,书家的作品可分为三个层级。

(一)对某一派系、风格、类别的把握。如对颜真卿或米芾的把握,都属于对某一风格的专攻,一般来说,后来者不会超越被模仿者的成就;对碑学或帖学的把握属于对某一派别的专攻,其中的佼佼者成为这一派别的代表人物。

(二)在此基础上抹去模仿的痕迹,发展出自己独特的风格。

(三)在技法、观念或创作方式等基础问题上做出创造性贡献,在创作出杰作的同时,改变了书法才能、书法创作的定义。

林散之在《论书诗》中记下了他对书写的感悟,其中包括许多真知灼见。“搅翻池水便锺王”,表现出林散之对书法创作最高境界的认识。

“锺王”代表书法史上对创作的最高理想。锺繇几乎没有可靠的存世作品,后世多略去“锺”而只说“王”:右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远。(唐·孙过庭《书谱》)

王羲之“备精诸体,自成一家法,千变万化,得之神功,自非造化发灵,岂能登峰造极”。(唐·张怀瓘《书断》)

右军笔法如孟子道性善,庄周谈自然,纵说横说,无不如意,非复可以常理拘之。(宋·黄庭坚《山谷论书》)

右军书为千古一人,即大令亦逊之远矣,后此再无及者。盖开天辟地之人,乃间气所钟,生知之质,又加困勉功夫,苟不真知其秘,徒劳数十年,终属歧路异辙。(清·汪沄《书法管见》)

比较林散之谈“锺王”,他们不外从气质、天资、功夫和变化立论,都是对“池水”的观察、分析,而林散之从书写的状态切入,从底处开始重构。这里有不同于书法史的理解。

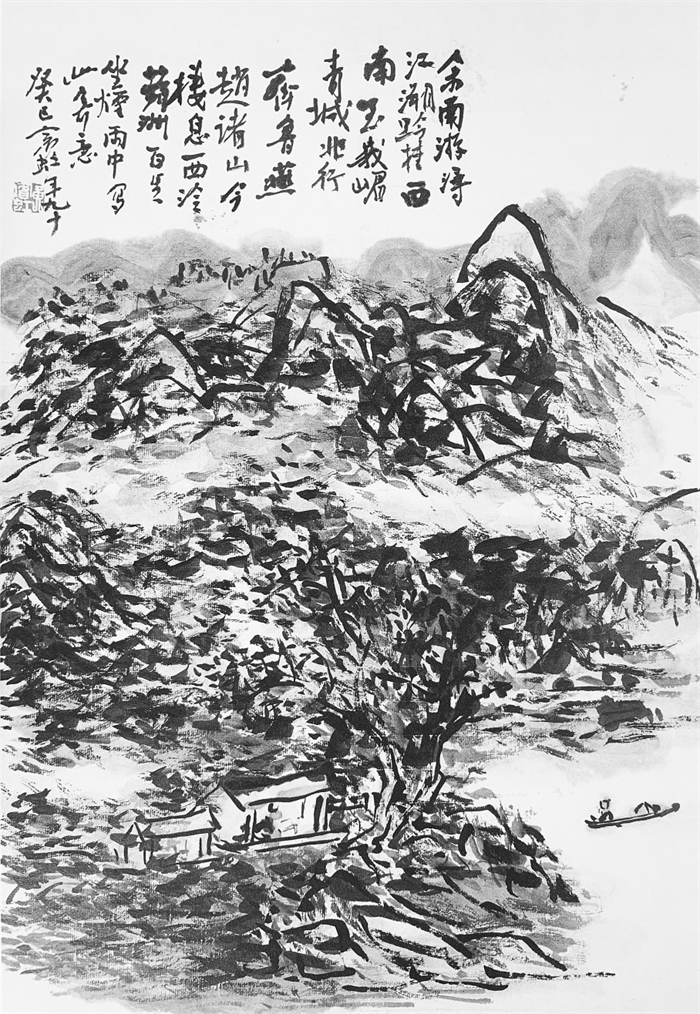

林散之论画二首

蔡邕说,“任情恣性”。就此而论,张旭、怀素可称极致,但林散之与他们不同。张旭、怀素仍然是在某种规范中的放纵,林散之针对的是书法这整池的溟水。只有回到林散之所钟情的王铎,才能见出此中端倪。

王铎之于林散之,不仅是形式上的借鉴,更有书法史上的抱负与美学观念上的契合。

王铎《文丹》论文章作法,将他的美学主张贯彻于其中。他书法中的题跋并没有充分反映他的个性。王铎说,《史记》“敢于胡乱”“文要一气吹去,欲飞欲舞,捉笔不住”“文要斩钉截铁,如临阵者提刀一喝,人头落地”。这些都不是常规的观念。

《文丹》仅存于顺治版《拟山园选集》初印本中(第八十二卷),其他印本皆删去(国家图书馆藏清顺治版仅存八十一卷)。林散之也不一定读过《文丹》,但他与王铎有默契。“搅翻池水便锺王”,与王铎会心处不远。

“搅翻池水”远远超越了“任情恣性”,其中有颠覆和反叛。但王铎、林散之如此倾心于晋人,为什么要“反叛”,“反叛”的又是什么?

“任情恣性”说的是个性的呈现,是主体表现的问题,主体所具有的,借某种风格而充分表达,不受任何拘束;而“胡乱”“搅翻”针对的是一个领域公认的秩序——在艰难地获取之后再加以粉碎、重构。两种陈述着眼点完全不同。

“搅翻”看似狂放不羁,蔑视一切法则,但林散之的作品仍然不曾背离传统的诸多原则。他所说的“搅 翻”指的是对已经把握的传统没有任何限制的驱遣,是超越传统之上的胆识、观念、才情与欲望。

“搅翻”超越了“风格”的含义。

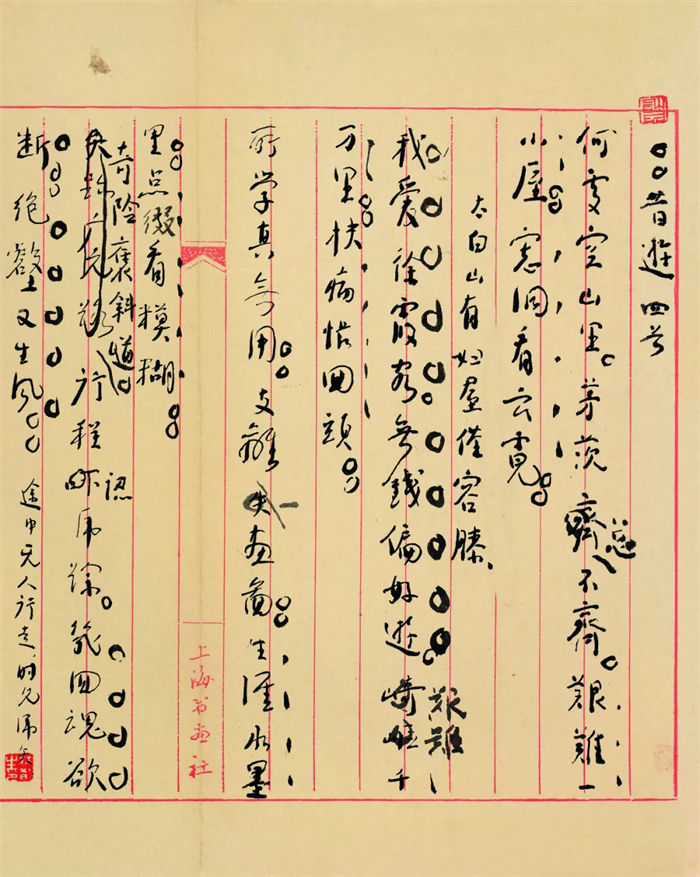

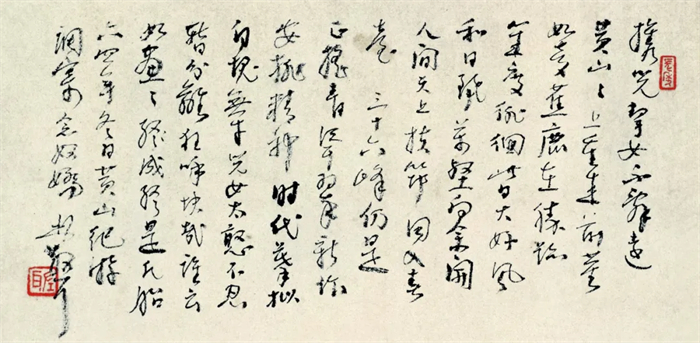

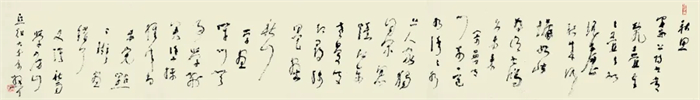

林散之 诗稿 昔遊四首

书法史上的贡献,可以分为两类:一类是针对作品的构成方式,如笔法中的运动形式、字结构构成方式、章法类别等。一类是利用已有的原理、技法创造新的风格。唐代以来,构成方式的创造越来越罕见,绝大部分作品仅仅是风格的呈现,如陆柬之、杜牧、苏 轼、赵孟頫、董其昌等,皆无例外,而“搅翻”一词,隐含着一种重建的抱负。如果真能“搅翻”一池溟水,整个局面改观,风格的新异当然不在话下。

林散之的基调始终是雅致、平和,甚至可以说安谧——如孙过庭所说的“不激不厉”,但他的作品中有任性、狂狷、叛逆,“翻搅”之时眼空四海。这种状态使他在认识上超越了历代对“锺王”的论说,超越了他的时代。

这不是一种能以风格来指称的创作状态。观念上承王铎而来,但在作品形态上独树一帜。林散之为书法史确立了一种创作的境界。

林散之由此而处于创作的第三层级中。

他成为 20 世纪书法创作中这一层级的代表。

20 世纪的名家大多代表一种风格、一个派别,而林散之代表一个时代对书法感悟的最高水平。

图2—a 黄宾虹 《致王孝文札》(局部)左 图2—b 林散之 《诗稿》(部分)右

以上既说林散之的成就,又说成因。就林散之成就的由来,还有两点必须一说。

(一)随黄宾虹学画

林散之到上海随黄宾虹学习绘画,时间只有一年,另外再加上几次通信,但黄宾虹影响了林散之的一生。

林散之全盘接受了黄宾虹的观点和方法(图2—a、b)。

中国绘画一直向书法学习笔法,到明代依然如此,如陈淳、徐渭,他们的绘画与书法使用的笔法密切相关,提按、顿挫是其中的核心部分,但是清代以来情况有了很大的变化。

石涛绘画分粗、细两种,粗笔山水中线条起止已不见提按,但书法仍然沿袭旧法;八大山人的书法与绘画便具有高度的同质性,以中锋为基础,很少用到提按;黄慎的草书与绘画互为表里;虚谷的绘画几乎不考虑用笔,放手直行,书法与绘画如出一辙,像是用画中的笔触拼合成字。

画家处理书写,已经逐渐远离书法而以绘画为依凭。书写的自由度提高,个性鲜明,风格多样化。如吴昌硕的行书,几乎看不出与前人的关系,几乎是直笔横扫,但用作题款,与图形深深契合。这一切都说明,画家的书法已经有了自己独特的进路。

更进一步,要说到“水”和提按的问题。

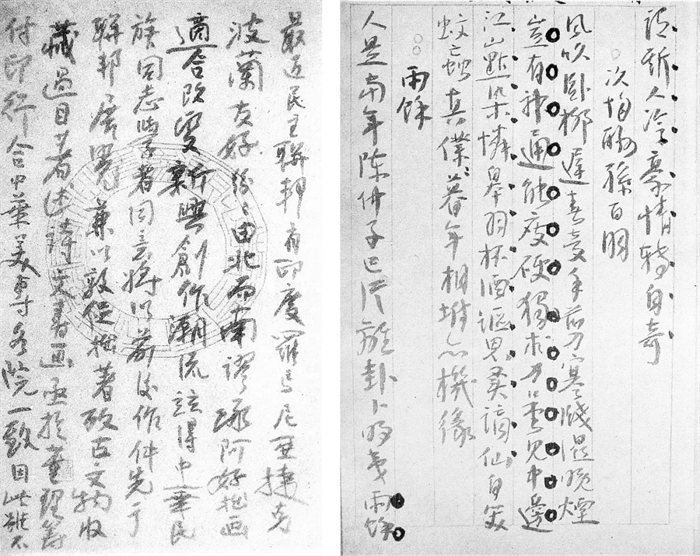

图3 石涛 《金山龙游寺图册》(之三)

书法史上墨法比较简单,只有在绘画中人们才注意到“水”的作用。

早期绘画使用的材料几乎没有渗化,只是在普遍使用具有渗化性能的纸张之后,“水”与“墨”的关系才逐渐引起关注。

潘天寿《题拟石涛山水轴》“苦瓜佛去画人少,谁写拖泥带水山”,是潘天寿 1961 年所作《晴峦积翠图》上的题诗。“拖泥带水”指笔触运行中同时包含对水与墨的控制。它生动地刻画了清初以来以石涛为代表的山水画家一种融水墨、笔触为一体的笔法(图 3)。

林散之 1966 年左右所作的《题画》诗中有句:“笔法沾沾失所稽,不妨带水更拖泥。”这不像是他与潘天寿的一种偶合,更可能的,是他对潘天寿诗作的感应。

这种笔法亦是黄宾虹绘画的核心(图 4)。他毕生对水墨运用的心得、技巧,亦汇合在这种笔法中。林散之接受了这一笔法。从林散之留存的画作来看,他是这种笔法忠实的追随者。

1963 年以前,林散之主要寄希望于绘画,书写只是他从属于绘画的一项工作,书写自然采用了与绘画相同的笔法。林散之没有想到,这种选择对于他的未来具有何种重要的意义。

图4 黄宾虹 《纪游山水》

“拖泥带水”,这种笔法对笔触的流动性有很高的要求,瞬间的停顿亦使画面无法收拾,因此它注定与书法领域唐代以来通行的,以提按、留驻为主体的笔法分道扬镳。

提按是唐代楷书盛行以来,所有书写的核心笔法。日积月累,提按以及与其共生的顿挫、留驻的笔法已经带来严重的弊病,特别是行草书,每况愈下。包世臣所称“中怯”,即为此而发。选择“拖泥带水”的笔法,无意中清除了提按的积弊。这是林散之从绘画中得来的意外的收获。如果没有绘画作为中介,在书法中要改变唐代以来笔法的程式,是无法设想的。更不用说,在这样一个沿袭了十几个世纪的技术领域,能够做出开创性的贡献。

创作有许多环节,选择哪一环节作为着力之点,至为关键。林散之贡献的是笔法,这不是一个从开始学习就能做出的选择。谁也不可能在20世纪30年代预见20世纪书法的这种变化。它只能是机缘遇合的结果。但可以说到的是,真正的贡献一定是本质的、非表面的,如林散之的笔法。它一定处于形式构成的表层之下,出人意想,隐藏深深。这个点很难被发现,即使人们触摸到这个点,也很难相信这里隐藏着珍贵的矿脉。深刻的变革注定是一个对传统尽可能深入之后的结果。

这也是今天那些利用汉字结构的变化进行探索的作品,总让人怀疑的原因。现代艺术史中对形式构成的想象已经无远弗届,熟悉现代艺术史的人们来看书法中的这一类探索,总有似曾相识的感觉,而不熟悉 20 世纪艺术史的作者,还在这条路上奔波。

图5弘一五言联

这里可以说到在书法之外寻求支点的重要性和判断其意义的原则。

书法是一个已经充分发展的形式体系,它在技术、构成的每一方面都经过漫长时间的探索,形式的每一个细节几乎都被利用来创造过出色的作品,后人在这一领域的创作容易落入前人的窠臼,因此从其他领域寻求借鉴,是一个重要的思路。与书法邻近的领域,首推绘画,书法史上很早便有人这样去做了。林散之在这一点上步武前人,并非首创,但通过向黄宾虹学习绘画而把晚近绘画中运用笔触和水墨的方法带到书法中,作出重要的贡献,这恐怕是所有人都想不到的结果。

这里有众多的偶然性,例如我们可以说到林散之进入江苏画院后,几次画展落选,使他改变选择,决心以书法为主要的方向。

这里也表现了书法的某种宿命。

弘一是现代书法史上的重要人物,他最重要的贡献,是他的书法创作观念。他说:“朽人于写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状,于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某 帖、某派,皆一致摒除,决不用心揣摩。”这种观念成为书法史从近代转向现代的标志。

它也导致弘一创作出风格独特的作品(图 5)。这种作品看似清淡典雅,但个性鲜明,糅合了复杂的传统,而又不依傍任何派别,这使他成为 20 世纪最重要的书家之一。

他对美术的取法成为通往个人成就的支点。离开这个支点,他可能只是碑学系统中一位优秀的书写者。

图6 于右任草书轴

与此成为对比的是于右任。于右任毕生致力于北碑,他的行书作品成为这一派系当代最高成就的代表者,随心所欲,大气磅礴,但是他摆脱不了北碑书风代表者的身份。他代表的是书法史中一个部分、一种取向,我们无法把他作为一个领域、一个时代的代表——不论是作品还是相关的观念。不能确定于右任是否已经察觉到这一点。于右任同时致力于草书,但他的草书并不成功,缺少运动感而且单字分立,与草书应有的丰富的节奏变化、结构变化相去甚远(图 6)。或许是由于受北碑与行书的影响,而使他的草书缺少流动连绵之致?或许是由于他做了一次错误的选择——怀素小草《千字文》?如果他选择张旭或者怀素的《自叙帖》作为出发点,结果会怎样?不过,由于对行书沉浸之深,他不太可能选择那种连绵不断的风格作为依凭。他后来用草书书写了大量对联,这仍然与他的感觉模式有关。如果不经过特殊的处理,对联这种形式与狂草是无法契合的。

于右任没有关注绘画和现代美术的意识,这使得他缺少一个自我审视的支点。

现代书法创作能否在其他领域寻找支点,决定了创作能否注入书法史上所不具备的新质。

回顾中国艺术史,都是书法给绘画以影响,但从林散之开始,绘画影响到书法,而且使书法产生了如此重要的变化。这是中国书法史上一次重大的转折。

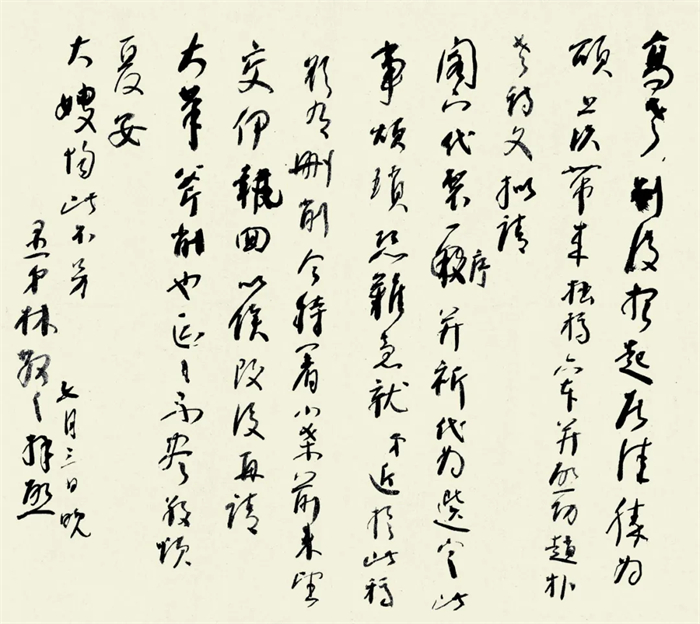

林散之 题画 林荇若藏

(二)中锋与长锋羊毫

书法的创造,要在传统的基质上生长。林散之对传统的选择,是中锋笔法。中锋之说,盛行于清代。中锋笔法指书写时笔锋始终处于笔画的中部。

自唐代楷书影响各种书体以来,行笔简化,操作移到端部与折点,笔画中部越来越孱弱,为了保证笔画的圆满、厚实,使笔锋处于笔画的中央是最简单的方法,这便是所谓的中锋。经过几个世纪的传播,中锋产生了广 泛 的 影 响 。林 散 之 是 在 这 种 氛 围 中 成长的。

林散之反复强调中锋的重要性。中锋既能独立构成作品,如篆书,又能与各种笔法衔接。例如在平动上可以增加提按,也可以增加顿挫;增加波动则近于碑学,强调流畅则与帖学靠拢。换一个角度来看,各种流派的书写都可以汇聚于此。中锋并不复杂,但具有很强的融合能力。“拖泥带水”的笔法与中锋笔法的结合,圆融无碍。

林散之对中锋的强调,使得他早年学习的碑学传统和于黄宾虹处学来的“拖泥带水”的笔法叠加在一起,带给他摆脱时代局限 的 机 会 。可 以 设 想 ,如 果 他 选 的 是“ 二 王”,如何与“拖泥带水”融合?“二王”的笔法是难以接近的,其基础亦绝不是中锋(运行时笔锋在笔画内部做曲线运动)。中锋是一个被若干世纪的实践证明的实用而有效的平台。

林散之致高二适信札

林散之还有一个选择:长锋羊毫。羊毫弹性比较差,长锋羊毫尤甚,书写时笔毫变形后不能即时恢复原状,即使使用的是简单的平动笔法,笔毫的缠绞会产生形状非常复杂的线条,这种线条不论是外形还是所包含的内部运动,会呈现出全新的面貌。

仔细观察林散之的作品,控制“拖泥带水”笔法的基本动作并不复杂:中锋、平动。笔画的复杂性是中锋笔法与笔毫的扭曲叠加的结果。

任何工具的使用,都没有增添笔画内部运动的基本形式,可是林散之以平动为主体的用笔,在长锋羊毫不可预计的扭曲的配合下,产生出一种前所未见的线条。书写者的操作并不复杂,但笔毫变形之后的运动、线条的内部运动、笔画形态的变化,超出所有已知的笔法。以前我们说到笔法的时候,只需要说“笔毫的空间运动”,因为书写者的动作、笔毫在笔画内的变化、笔画的形态,三者相关,但在这种新的笔法中,三者成为相对独立的部分,三者之间失去了相关性。这里涉及书写原理的改变。

中锋的意外发展,成就了林散之,也成就了这个时代。

技术的质的变化,往往不以人的意志为转移。中锋的意外成就,似乎在说明一个现象:如此普遍应用的中锋,早已成为社会、时代书写的一种共识,林散之在此之上增添了一点,不多的一点——更换一支毛笔。因此不论是操作,还是视觉形式的变化,与原有的基础保持一种天然的联系:接受因此减少了阻力。当人们发现林散之的作品时,几乎没有任何阻碍,一片欢呼。

林散之通过中锋与整个书法历史联系在一起。

中锋是基底:既是创作的基底,也是接受的基底。

中锋经过漫长的铺垫,深入人心,而在中锋之上的任何变化,都被看作是历史一种自然的推进。

林散之致沙曼翁信札

书与人的关系,是书法史上最重要的命题。一位书法家,他作品的内涵,在某种意义上,可以说就是这个人精神生活的全部。

通常由于人精神生活的复杂性,这里所说的“全部”,只是一个观念,我们实际上是没有办法了解一个人全部精神生活的。即使是最详尽的传记,也会有无数的遗漏,因此我们几乎无法用这种方法来阐释一件作品的涵义。

不过林散之的生平使我们获得了一种暗示:他与他的同时代人的比较,使我们察觉到他经历的特殊性,在漫长的一生中,他始终摒弃各种干扰,并获得一种少有的幸运,避开了这个时代的种种影响,朝自己的理想奔趋,在生命结束时获得一个圆满的结果。这是一个罕见的例外。由此我们有可能把他一生的精神生活作为他作品的内涵,与他创作上杰出的成就作一比照,以求对“人”和他的书法作品之间的关系获得一些新的认识。

林散之书李贺诗《南园》

(一)生平

林散之生于 1898 年,没有接受过任何现代教育。这一代中国文化的代表人物没有接受过现代教育的不多,他们即使没有进过新式学堂,也在投身社会的过程中受到各种新思想的影响,不论保守还是激进,时代都在他们身上打下深深的烙印,但林散之与这一切都十分疏远。新文化运动在他身上几乎没有留下任何印记。

1949 年以后,他作为开明士绅受到政府的重视,被任命为体育局副局长,后任副县长。他有意无意地避开了历次政治运动的冲击,得以在平静的生活中从事自己热衷的书画创作,1963 年调入江苏省画院任画师。“文革”中他未受到冲击,只是回到扬州女儿家中暂避,后又回到南京。

1972 年 的 成 名 ,使 他 比 其 他人更早地摆脱了“文革”对生活状态的影响。

林 散 之 一 生 中 没 有 大 的 波折。他与当代社会的各种变化保持一定的距离。

与同时代的人相比,他对传统文化的观念很少受到社会变迁的影响,这使他成为这个时代里非常 少 见 的 人 物 。他 对 传 统 的 观念、趣味,得到最大程度的保护。

林散之的生平中当然有大量我们还不了解的细节,但结合他的生平,可以猜想,他谨慎而平静地度过了那些不可思议的岁月。

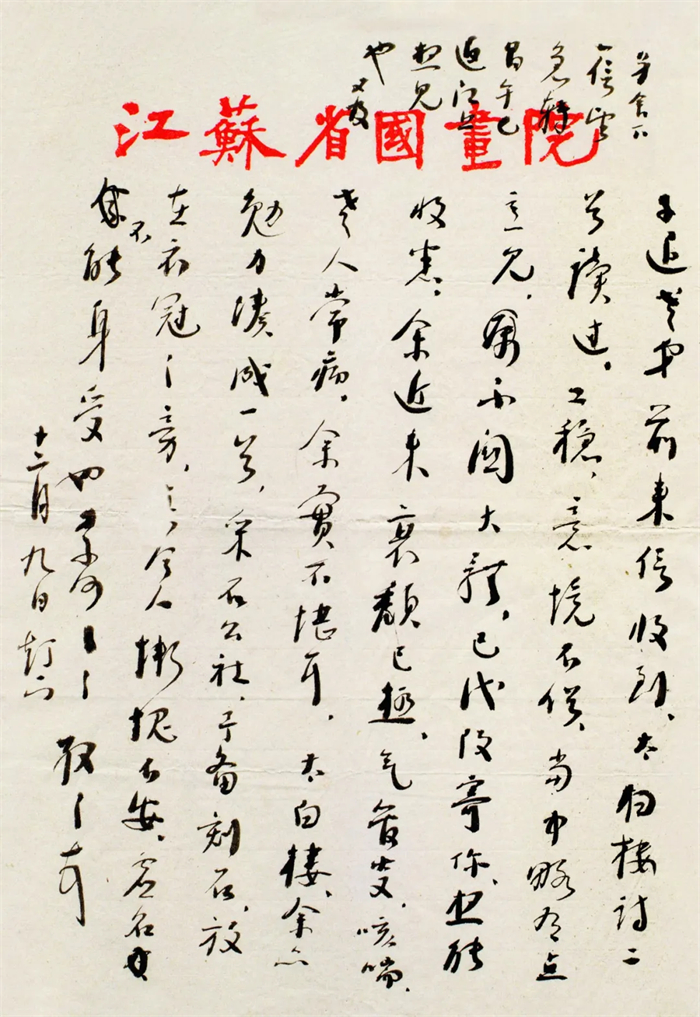

林散之自作诗三首

(二)诗歌

从诗歌对于林散之一生的重要性这一点上,也可以在某种程度上窥知他精神生活的结构。

林散之《江上诗存》收录诗歌2000 余 首 ,绝 大 部 分 是 记 游 、赠 友、感怀、题画,题材不出前人范围,但有几点值得注意。

林散之家人说,他几乎没有一天不作诗。

诗歌把他的书画、阅读、生存贯穿在一起,使他的精神世界始终保持着与传统的密切关联。大量写作,任何感触都尽力发为诗歌,诗歌写作已与他的生活融为一体。他远远超越了所谓“画家吟咏”的状态。

林散之的《论书诗》具有特殊的价值。

《江上诗存》中题为《论书诗》 者 20 余首。历代作《论书诗》者不在少数,但他人的《论书诗》大多持旁观的角度,品评书家、书作,而林散之多从自己的书写经验出发,真知灼见,未经人道。它们成为林散之作品最好的诠释,同时成为当代书论的重要收获。

诗歌亦成为林散之社会交往的主要方式。他与启功、赵朴初都有诗歌的交流,与高二适长期保持着深厚的友谊,诗歌亦是主要的因素。

诗歌中的感觉方式、思维方式已经渗透在他的生存中,如:任何感触必须有所记录且尽可能联系所阅读的文献、超越日常生活状态、精致的不计工本的表达、诗歌的节奏等。它们也以各种方式影响到他的观念和书写。

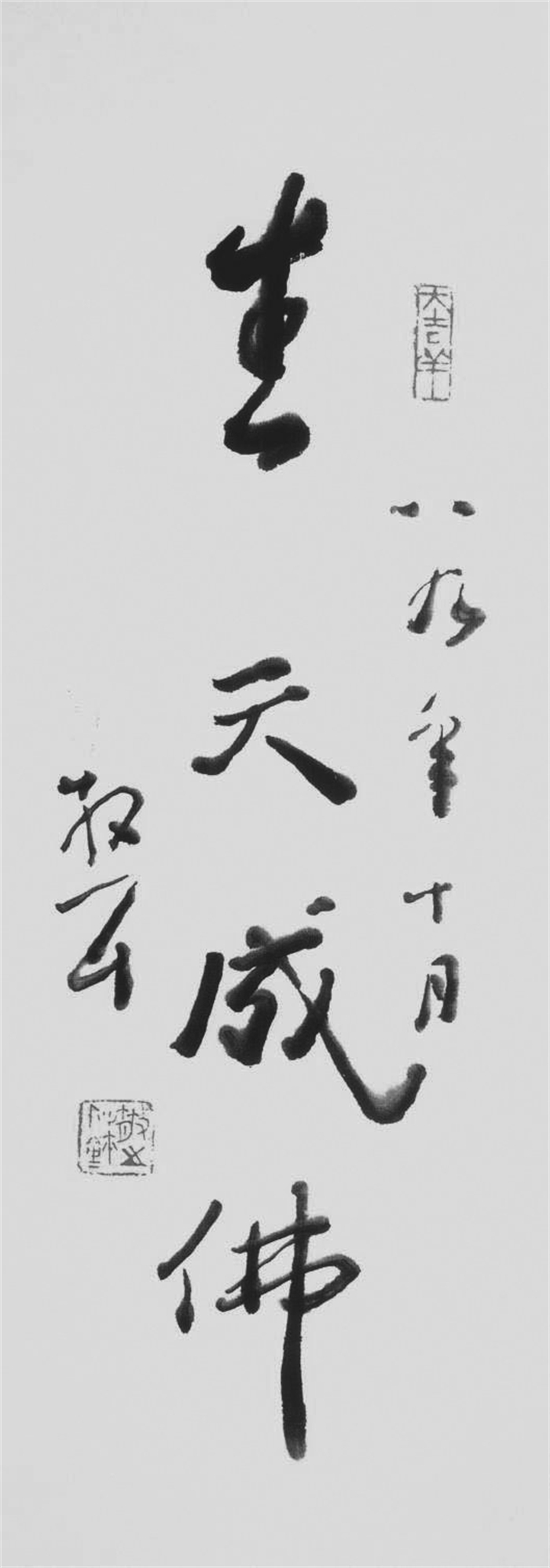

林散之《生天成佛》

(三)“生天成佛”

林散之留心佛典,中年皈依佛教。留下的文字中,有关佛教的不多,但是在他言及佛教时,内心的震撼给人留下深刻的印象。他在晚年追忆早岁壮游,还写下这样的诗句:“八月我归来,梦中犹惊 悸 。菩 萨 一 棒 喝 ,醒 时 堕 双泪。”

林散之生前最后一件书迹,写的是“生天成佛”。

“生天”,佛教谓行十善者死后转生天道。严复诗:“生天成佛者,都是有牺牲。”

“生天成佛”,是愿望,还是信念?它标志着林散之精神生活最后到达的状态。

人生的悲苦、感悟、自信,对死亡平静的接纳,归结于此。与弘一的“悲欣交集”相比,更安详、更坦然,还带有一种圆满和自足。

如果说他生命的前半还有一些隐没不彰的断片、一些潜伏在暗影中未知的细节,但是到此时,生 命 已 经 圆 成 。这 是 一 个 有 期待,但最后完满的生命。他的后半生,是一段朝传统文化理想之境升华的历程。

林散之 题图 桃花源里可耕田

林散之是一个特殊的个案。他的前半生生活在中华民国,后半生生活在中华人民共和国,但实际上他一直以自己的方式生存在自己的世界里,朝自己理想的目标而努力,并最终实现了自己的梦想。这是一个奇迹。虽然他的成名依赖于现代社会的某种机制,但他本质上属于过去的时代,并在生命的最后时刻,认可并满足于此。

书法史若干世纪以来,仅仅是一部关于书写风格的历史。林散之改变了这一点,在书写方式上做出了开创性的贡献。但是,追究这种重大变革产生的原因时,把他一生的经历与他的贡献对照,不能不得出这样的结论:现代教育,以及现代思想、现代生存的体验,不是对传统风格书法创作作出重要贡献的必要条件。

如果考虑到作出此种贡献的罕见与要求的苛刻,以及比较其他才华相近而没有做出相应成绩的书家,甚至可以说,对现代知识、思想的关注,很可能影响到人们对传统的深入和选择。

林散之七言联

这是一个令人惊愕的结论。

这使我们意识到,书法是一个如此特殊的领域。它精微、敏感,对形式和技巧,对作者和观赏者,都有着极高的要求。人们一直认为书法“门槛低”,任何人都可以在这里施展身手,但是当我们深入到它的隐微之处,便发现书法的变动、推移始终是在精神生活深处,以人们意想不到的方式进行,精妙而从容。它不是一个仅仅对构成加以想象便成就一位“大师”的领域。书法与精神生活数千年的共生,使它始终保持着敏感、精微、高贵的品质,对精神生活有着极高的要求。任何形式的变动,只有与精神生活的迁移联系在一起并获得充 分 的 证 明 时 ,才 具 有 相 应 的价值。

此外,它的变动与书法史有着割不断的联系。它必须从书法史中生长出来,才会具有生命活力。

林散之的故事告诉我们,这不仅是一个必然和偶然重叠在一起的事件,而且它永远具有这种不可知的品质:我们无法预计下一个突变会在哪里发生,但是我们已经知道怎样去鉴别这种突变的意义和价值。

书法逐渐成为“万人的艺术” (井上有一语),但它始终要求与精神生活具有深层联系。

从其他角度来看是成功的作品,但是用这一个标准来衡量,很可能便无成功可言。

这是一个苛刻的标准。但它使我们知道,书法的门槛从来就有两条:最低标准和最高标准。

林散之给出了一个榜样。传统意义上的书法必须像林散之这样去做,才能深入,以全身心的交付为前提,才有希望。一位书者对传统文化和精神生活的深入,对传统技法的深入、把握、转化,缺一不可;任何一方面的缺失,便会导致虚伪和矫饰。这本来也只是常理,但隔绝得太久,又有种种误解,便把它看轻易了。借助林散之,让我们又记起了这一切。

把其他人深入传统的努力与林散之进行比较,就可以知道此中的区别。全身心钻研传统技法,但知识、趣味和感觉的基础不对,技法便游离在“心”之外。尽力把生活做成前人的模样,但视觉、生存、交往的各种现代信息时时影响人与传统的融合,看起来学到了形状,但下面只是个拼凑的底座。

当然,林散之的时代已经远去。林散之在那个时代就是极为罕见的例外。孕育这种例外的土壤也已不复存在——再没有人能够用 50 年的时间抹去自己身上前50 年生存的痕迹。人们再也没有像 林 散 之 那 样 疏 远 整 个 时 代 的可能。

对深入的苛求是为了另一种东西。

变化仍然会发生,但性质、方式将有不同。

(原文刊载于《中国书法报》)

建筑设计:杨志疆 建筑摄影:夏强

本公众号旨在促进优秀文化艺术的传播、交流与学习;与您分享优秀艺术家的作品、最新展览、活动等信息。